奈良日本建築ランドスケープ環境・景観アトリエひとりごと

飛鳥京の寺々

飛鳥という時代は

6世紀末頃から710(和銅3)年をいう

その中の645年大化の改新後

つまり天智天皇以降の時代の文化を

白鳳文化という

飛鳥時代には仏教文化が花咲く時代

蘇我入鹿は596年に飛鳥寺を建て

聖徳太子が607年に法隆寺(1回目造営)を

蘇我倉山田石川麻呂が641年に

山田寺を建て始めた時代である

山田寺は今は遺跡しか残っていないが

奈良文化財研究所には発掘された遺構が

展示されている

その他天智天皇が建てた川原寺

聖徳太子の出生の地に建てられた橘寺

この両寺は当時の建築物はないが

寺として今でも残っている

狭い飛鳥京の中に数多くの寺院が

建てられていたことになる

624年の記録によると

「飛鳥の地には寺46か所、僧816人、尼僧569人」ありと

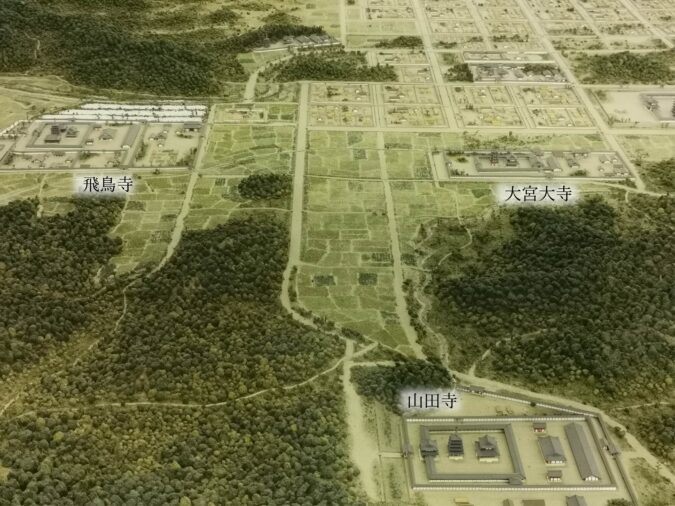

広くない飛鳥京の中に寺院や宮殿が林立した様子が描かれる

そんな雰囲気を感じさせる飛鳥京の模型が

奈良文化財研究所飛鳥資料館と樫原市立藤原京資料館にある

下は奈良文化財研究所飛鳥資料館の模型

飛鳥浄御原宮を中心に飛鳥寺、川原寺、橘寺が見える

いずれも五重塔を金堂をもち周辺からはかなり目立ったであろう

下は樫原市立藤原京資料館の藤原京模型の南部

このうち大官大寺は藤原時代の寺