神社建築愛知県日本建築ランドスケープ環境・景観アトリエひとりごと

工事中の本殿の覆い屋

祭文殿(名古屋市指定文化財)の近景

ここでは梁に線刻がある程度で控えめである

平成6~8年の半解体修理で檜皮葺に復された

富部神社本殿屋根葺き替え塗装改修工事を見る

名古屋南部の笠寺台地には緑地のイメージは少ない

しかしこの地は濃く深い緑でおおわれている

高さ20mもありそうな樹々がこの一帯に広がる

交通機関では名鉄桜駅や地下鉄桜本町駅の

ほど近い位置である

そして敷地の東方 敷地から2本目の道は旧東海道で

名鉄線本線と並行して南北に走っている

そんな緑地帯の中にこの冨部(とべ)神社はある

当寺にHPによると

江戸時代 この地は松に覆われた島で

周辺の海を広く眺めることができる

景勝の地であったとのこと

この地に清洲城主で、家康の子である

松平忠吉公がこの神社を創建したという

本殿は棟札から1606(慶長11)年の建立とされる

この時代特有の装飾や色彩を有するが

後年の徳川家光の時代の

岡崎の伊賀八幡宮や六所神社に比べると

装飾や彩色は多いと言えずむしろ地味である

正面は祭文殿

その奥のブルーシートがかかったところが

工事中の本殿の覆い屋

祭文殿(名古屋市指定文化財)の近景

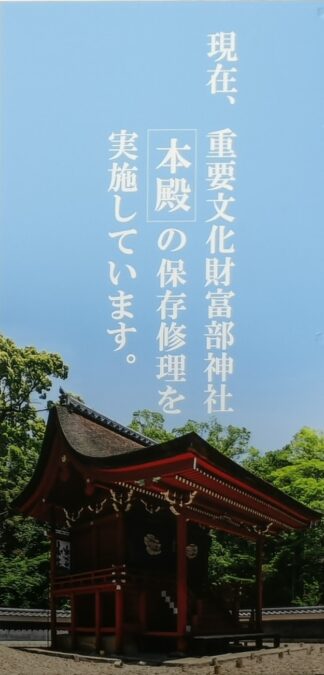

現在の現場に置かれた縦看板

あまり明瞭ではないが完成時の姿が理解できる

正面間口方向の柱間は一間に見えるが

三間のところを中の柱を2本抜き一間としている

内部や背面の柱間数は三間